Анна Керн стала для Пушкина «чудным мгновением». В день ее кончины, 8 июня, хочется вспомнить других женщин, благодаря которым русская литература наполнилась восхитительными и непревзойденными строками.

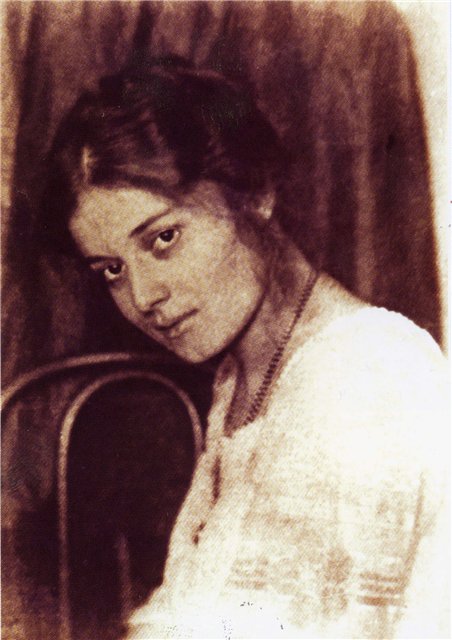

Анна Керн

Они познакомились в Петербурге на одном из литературных вечеров. Умница и красавица Керн не могла не произвести на Пушкина впечатление. Существует версия, что «солнце русской поэзии» «не зацепил» Анну, однако, позднее, она познакомилась с его стихами и была ими очарована. Милая и добрая Анна мечтала об уютной семейной жизни. Однако в 16 лет ее выдают против воли за 52-летнего генерала, которого «невозможно любить». В итоге она все-таки сбегает от мужа, а в «награду» получает более чем щекотливое положение и опороченную репутацию. В итоге, правда, ей удается добиться личного счастья, когда она, будучи уже сорокалетней дамой, снова выходит замуж. Пылкий, но не продолжительный роман с Пушкиным происходит во время визита Керн к своей тетке в Тригорское. Пушкин со свойственной ему горячностью теряет голову. Его переполняет целый вихрь эмоций, поэтому-то возлюбленная становится для него, как верно замечает Лотман, и «гением чистой красоты», и «милой, божественной», и «мерзкой», и «вавилонской блудницей». Ну а русская лирика обогащается пленительными и загадочными строками.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Нина Петровская

Впервые Нина и Валерий Брюсов встретились в гостиной, где собирались символисты. Он – всеобщий кумир, почти верховный жрец декадентства, о котором ходили легенды, будто питается он засахаренными фиалками, а по ночам рыскает по кладбищенским склепам. Она – увлеченная мистицизмом, экзальтированная, превращавшая свою жизнь в бесконечный трепет. Брюсов, скорее всего, намеренно в первый раз не замечает Нину, потому что не обратить внимание на особу, затянутую в черное платье, с четками в руках и огромным крестом на груди, было невозможно. Ей – 20, ему – 31. В следующий раз они встречаются в Большом театре во время премьеры «Вишневого сада». Этот 1904 год становится «годом их воскресения». Она впервые полюбила по-настоящему. Он, поглощенный водоворотом бури, поймал, наконец, свою мечту: к нему пришла любовь, которая жила до этого только в его стихах, и женщина, о которой он читал в книгах. Нина становится прототипом главной героини брюсовского романа «Огненный ангел» - одержимой дьяволом Ренаты.

Ты - слаще смерти, ты - желанней яда,

Околдовала мой свободный дух!

И взор померк, и воли огнь потух

Под чарой сатанинского обряда.

В коленях - дрожь; язык - горяч и сух;

В раздумьях - ужас веры и разлада;

Мы - на постели, как я провалах Ада,

И меч, как благо, призываем вслух!

(Отрывок 8 сонета из венка сонетов «Роковой ряд»)

Татьяна Яковлева

Они познакомились у парижского доктора. Татьяна приехала с обострившимся бронхитом, Маяковский – с простудой. Высокого, большого и элегантного господина не заметить было трудно. Это стало любовью с первого взгляда. Поэт вызвался проводить Татьяну до дома на такси. В машине он снял пальто, которым укутал ноги женщины, а потом умудрился встать на колени и начал признаваться в любви. До отъезда Маяковского в Россию они встречались ежедневно. Тата (именно так называл свою возлюбленную поэт) поразила его не только исключительной красотой, но и двумя «умениями» - разбираться в поэзии и людях. Она, казалось, видела каждого насквозь, при этом никогда никого не судила. Татьяна напишет о Маяковском: «Он такой колоссальный физически и морально, что после него буквально пустыня. Маяковский же впервые посвятит стихи не Лиле Брик, а другой женщине.

Ты не думай,

щурясь просто

из-под выпрямленных дуг.

Иди сюда,

иди на перекресток

моих больших

и неуклюжих рук.

Не хочешь?

Оставайся и зимуй,

и это

оскорбление

на общий счет нанижем.

Я все разно

тебя

когда-нибудь возьму -

одну

или вдвоем с Парижем.

(Отрывок. «Письмо Татьяне Яковлевой», 1928 год.)

Наталья Волохова

Актриса труппы Веры Комиссаржевской появляется в жизни Александра Блока зимой 1906 года. В 1907 выходит сборник «Снежная маска» с посвящением «высокой женщине в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города». Обаятельнейшей женщине со стройным станом, с тонкими чертами бледного лица, черными волосами и широко распахнутыми «маками злых очей» очень идет блоковская «снежная маска». Ее называли «роскольничьей богородицей». Любовь Блока оказывается безответной и мучительной. Волоховой кажется, что поэт любит в ней свою «хмельную мечту», впрочем, и сама она видит в Блоке только поэта и обаятельного человека.

И вновь, сверкнув из чаши винной,

Ты поселила в сердце страх

Своей улыбкою невинной

В тяжелозмейных волосах.

Августа Миклашевская

Женщина необычайной красоты встретилась опустошенному и уставшему Есенину после «бегства от Айседоры» и возвращения на Родину. Она была именно тем человеком, которого жаждала душа поэта. Она умела слушать и понимать, ее взгляд был пропитан лаской и грустью. А Есенин «в первый раз запел про любовь, в первый раз отрекаясь скандалить». Рядом с ней он становился по-настоящему свободным, душа его начинала дышать «запахом меда и роз». Августе он посвящает одни из красивейших своих стихов: «Ты такая ж простая как все…», «Дорогая, сядем рядом…», «Ты прохладой меня не мучай…» и другие. Однако, Августа не могла разделить любовь поэта, считая себя женщиной холодной и не способной на любовь. К тому же ей приходилось разрываться между игрой в театре, которая давала ей средства к существования, и сыном, которого она воспитывала в одиночку. Однако на долгое время Августа оставалась для Есенина тем утешающим островком, тем спасением от бурь и скандалов, его преображающей молитвой.

Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил.

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.

Надежда Хазина

Надежда Яковлевна стала для Осипа Мендельштама не только женой, но и другом, горячей поклонницей, матерью, нянькой. Они встретились 1 мая 1919 года в киевском богемном клубе «Хлам». Слух о том, что известный поэт женился, взбудоражил всех. Неужели вольная птица решила добровольно запереть себя в клетке? Этой «клеткой» стал коротко стриженный молодой человек в коричневом костюме с папироской в зубах – именно так описывали Надежду Мендельштам. Но душа, заключенная в это хрупкое мальчишеское тело, способна была пройти через все горести: аресты, ссылки, болезни, нищету, голод. По воспоминаниям Ахматовой, Осип любил свою «Маманс» «невероятно, неправдоподобно». Он обожал ее, называл «своим вторым я». После смерти Осипа главной целью ее жизни, пропитанной одиночеством и травлей, становится сохранение наследия мужа. Каждый день перед сном она восстанавливает по памяти его стихи, переписывает их и раздает друзьям, питая надежду, что таким образом стихи не погибнут. Она напишет свои резкие и неоспоримые «Воспоминания» - и мир узнает не оболганного, настоящего Мендельштама.

Есть женщины сырой земле родные,

И каждый шаг их - гулкое рыданье,

Сопровождать воскресших и впервые

Приветствовать умерших - их призванье.

Анна Цакни

С античной красавицей, гречанкой по происхождению, Бунин знакомиться в Одессе. Для успевшего немного отойти от приправленной разочарованием любви к Варваре Пащенко, но все же еще потерянного Бунина череда пикников, застольев, музыкальных вечеров, организуемых в доме Цакни, становятся спасением. В 1898 году они поженились, впрочем, их заведомо неудачный брак просуществовал всего полтора года. Бунин мучился от непонимания жены, которая хотела жить, а не быть тенью мужа. Ей не нравились его стихи. Он называл свою любовь «солнечным ударом», обвиняя возлюбленную в легкомысленности, неумении наладить быт, неспособности разделить его интересы и идеалы. В ответ слышал упреки в черствости и холодности. Изматывающими и трагическими эмоциями пропитано все бунинское наследие, начиная от ранней лирики и заканчивая «Жизнью Арсеньева».

Ранней весной на склонах легендарного Геликона, с вершины которого берет начало Гиппокрена, и на величественном Парнасе, вблизи Кастальского родника, златокудрый бог Аполлон начинает водить хороводы со своими сестрами, девятью музами. Прекрасные и могущественные дочери Зевса и Мнемосины поют дивные песни, а Аполлон играет на золотой кифаре. Торжественно звучит хор богов, и вся природа замирает, зачарованно слушая их пение.

Так в представлении древних греков выглядели будни олимпийцев. Власть и слава богов угасла с падением Древней Греции, но музы сохранили сферу своего влияния. По сей день муза поэзии посещает представителей творческих профессий и дарует им вдохновение.

Происхождение муз

Девять муз с именами и четко обозначенными функциями появились не сразу, их образы складывались в течение нескольких веков.

Первоначально музы были абстрактным понятием. Позднее греческие поэты стали обращаться к ним по именам и приписывать им божественную силу. Это были так называемые «доолимпийские музы». До нас дошли лишь некоторые имена (Мелета, Аэда, Мнема, Нета и другие), а уж о том, какими они обладали силами, можно только гадать.

Девять муз, представление о которых сохранилось до наших дней, впервые были упомянуты в «Одиссее» Гомера, а Гесиод в поэме «Теогония» ("Происхождение богов") впервые назвал их имена и рассказал их истории. Матерью муз поэт назвал богиню памяти - Мнемосину, а отцом - громовержца Зевса.

Вероятно, сначала музы отвечали за сферу размышлений, ведь с греческого языка слово "муза" переводится как "мыслящая". Тогда становится понятно, почему матерью названа Мнемосина, память - необходимый элемент мыслительной активности. Постепенно музы переключились со сферы размышлений на сферу искусств, и старшей из них стала муза поэзии.

Функции муз

Понятие о специализации муз появилось только в эллинистическую эпоху, когда возникли все виды искусств. Для наглядности сведения о музах представлены в таблице.

| Имя | Значение имени | За что отвечает | Атрибуты |

| Каллиопа | Прекрасноголосая | Эпическая поэзия | На голове - золотая корона, в руках дощечка или свиток и стилос |

| Клио | Дарующая славу | История | Скрижаль или свиток пергамента |

| Мельпомена | Мелодия, радующая слушателей | Трагедия | Трагическая маска, меч или палица |

| Талия | Процветание | Комедия | Комическая маска |

| Полигимния | Восхваление | Гимны, ораторское искусство | Свиток |

| Терпсихора | Наслаждение | Танец и хоровое пение | Лира |

| Урания | Устремленная к небу | Астрономия | Глобус и циркуль |

| Эвтерпа | Увеселяющая | Лирическая поэзия | Лира или флейта |

| Эрато | Желанная для любви | Любовная поэзия | Кифара |

Каллиопа - старшая из муз

Этот род поэзии повествует о подвигах героев, прославляет олимпийцев. Декламируя ее, греки стремились получить покровительство высших сил. Каллиопа была способна вызывать в человеке жертвенность, помогала преодолеть эгоизм и направляла на путь служения высоким целям. Эта муза поэзии поощряла отвагу, достоинство, рыцарство, благородство и чистоту души.

По одной из версий, Каллиопа - мать Орфея, легендарного певца, которому сам Аполлон вручил божественную лиру, от звука которой успокаивались дикие звери, расступались деревья и скалы.

Эвтерпа - муза лирической поэзии и музыки

Лирическая поэзия, в отличие от эпической, воспроизводит сугубо личные чувства и переживания автора. Ее истоки следует искать в народной песне. Во времена муз и богов лирические стихи всегда пелись, сопровождались танцами и выразительной мимикой. Поэтому не случайно, что Эвтерпа также покровительствует музыкантам. Ее, как правило, изображали с флейтой в руках, готовой в любую минуту пуститься в пляс.

Муза лирической поэзии всегда высоко почиталась поэтами и музыкантами. Ей продолжали посвящать гимны и стихи и спустя века после падения Древней Греции. Она даровала людям очищение и чувство гармонии с Природой.

Эрато - муза любовных песен

Свое имя муза любовной поэзии получила в честь бога Эрота. Ее представляли в образе невинной и прелестной девушки. Венок из роз обрамлял ее лицо, а струящиеся складки одежд подчеркивали грацию. Эрато могла вдохнуть любовь в сердце любого живого существа. Даже богов она вдохновляла на романтические поступки. Ее также называют музой свадебных гимнов и царицей поэзии.

Муза любовной поэзии помогает преображать все, что окружает человека, в красоту. Она показывает силу чувств, дарует крылья и помогает преодолеть любые преграды на пути к счастью. Она учит тому, что творчество - высшее проявление любви.

Гнев муз

Олимпийские музы - это дочери Зевса. Они воспевали и поддерживали всех греческих богов, прославляли их добрые нравы и справедливые законы. К обычным людям музы относились вполне дружелюбно. Особым покровительством, разумеется, пользовались поэты, певцы и музыканты. Муза поэзии могла передать поэту часть своего дара, утешить его в беде, поддержать мудрым словом. Но не стоит считать их безобидными. Они никогда не терпели соперничества и могли жестоко покарать тех, кто осмеливался выступить против них.

Существует, например, легенда о дочерях македонского царя Пиероса - Пиеридах. В то время как музы прославляли богов и героев, Пиериды обличали их трусость, смеялись над их страхом перед драконом Тифоном. Нимфы устроили соревнование между непримиримыми врагами и присудили победу музам. Пиреиды, отказавшиеся принять такие результаты, набросились на своих обидчиц с кулаками и в это мгновение были обращены в сорок. С тех пор им суждено летать по лесам и полям, нарушая покой людей и зверей своими криками.

Дошла до нас и легенда о Тамирисе. Это был фракийский певец, поражающий всех своей красотой и искусством игры на кифаре. Он был бессменным победителем соревнований между музыкантами и однажды дерзнул вызвать на состязание самих муз. Тамирис заявил, что в случае его победы музы должны стать его любовницами, а в случае поражения могут забрать у него то, что им вздумается. Богини выиграли соревнование и отняли у дерзкого певца зрение, голос и способности играть на музыкальных инструментах.

Муз-богинь, дарующих вдохновение, призывают поэты всех стран и континентов. Красивая легенда поддерживает веру в божественную природу художественного слова. Думается, что и сама тяга к творчеству будет существовать только до тех пор, пока в сердцах поэтов будет жить муза, покровительница поэзии.

Творчество практически каждого великого художника немыслимо без присутствия вдохновляющей его женщины – музы.

Бессмертные произведения Рафаэля были написаны с использованием образов, которые помогала создавать его возлюбленная, натурщица Форнарина, Микеланджело наслаждался платонической связью с известной итальянской поэтессой Витторией Колонной.

Красоту Симонетты Веспуччи увековечил Сандро Боттичелли, а знаменитая Гала вдохновляла великого Сальвадора Дали.

Кто такие музы?

Древние греки верили в то, что каждая сфера их жизни, которую они считали наиболее важной, имеет свою покровительницу, музу.

В соответствии с их представлениями, список муз древней Греции выглядел следующим образом:

- Каллиопа – муза эпической поэзии;

- Клио – муза истории;

- Мельпомена – муза трагедии;

- Талия – муза комедии;

- Полигимния – муза священных гимнов;

- Терпсихора – муза танца;

- Эвтерпа – муза поэзии и лирики;

- Эрато – муза любовной и свадебной поэзии;

- Урания – муза науки.

Согласно классической греческой мифологии у верховного бога Зевса и Мнемозины, дочери титанов Урана и Геи, родились девять дочерей. Так как Мнемозина была богиней памяти, неудивительно, что её дочери стали назваться музами, в переводе с греческого это означает «мыслящие».

Предполагалось, что излюбленным местом обитания муз служили горы Парнас и Геликон, где в тенистых рощах, под звук прозрачных источников, они составляли свиту Аполлона.

Под звук его лиры они пели и танцевали. Этот сюжет был любим многими художниками Возрождения. Рафаэль использовал его в своих знаменитых росписях залов Ватикана.

Произведение Андреа Монтеньи «Парнас», на котором изображён Аполлон в окружении муз, танцующих для богов верховных Олимпа, можно увидеть в Лувре.

Там же находится знаменитый саркофаг Муз. Он был найден в XVIII веке на римских раскопках, его нижний барельеф украшен превосходным изображением всех 9 муз.

Мусейоны

В честь муз строились особенные храмы – мусейоны, которые были средоточием культурной и художественной жизни Эллады.Наибольшую известность получил Александрийский мусейон . Это название и легло в основу всем известного слова музей.

Александр Македонский основал Александрию как центр эллинистической культуры в завоёванном им Египте. После смерти, его тело было доставлено сюда, в специально построенную для него гробницу . Но, к сожалению, затем останки великого царя исчезли, и до сих пор не найдены.

Один из сподвижников Александра Великого — Птолемей I Сотер, положивший начало династии Птолемеев, основал в Александрии мусейон, который соединял в себе научно-исследовательский центр, обсерваторию, ботанический сад, зверинец, музей, знаменитую библиотеку .

Под его сводами творили Архимед, Евклид, Эратосфен, Герофил, Плотин и другие великие умы Эллады.

Для успешной работы были созданы самые благоприятные условия, ученые могли встречаться друг с другом, вести долгие беседы, в результате были сделаны величайшие открытия, которые и сейчас не утратили своего значения.

Музы всегда изображались в образе молодых прелестных женщин, они обладали способностью видеть прошлое и предугадывать будущее.

Наибольшей благосклонностью этих прекрасных созданий пользовались певцы, поэты, художники, музы поощряли их в творчестве и служили источником вдохновения.

Уникальные способности муз

Клио, «дарующая славу» муза истории , чей постоянный атрибут - пергаментный свиток или доска с письменами, где она записывала все события, чтобы сохранить их в памяти потомков.

Как сказал о ней древнегреческий историк Диодор: «Величайшая из муз внушает любовь к минувшему».

Согласно мифологии Клио дружила с Каллиопой. Сохранившиеся скульптурные и живописные изображения этих муз очень похожи, часто их выполнял один и тот же мастер.

Существует миф о ссоре, возникшей между Афродитой и Клио.

Обладая строгими нравами, богиня истории не знала любви и осуждала Афродиту, которая была женой бога Гефеста, за нежные чувства к молодому богу Дионису.

Афродита повелела своему сыну Эроту выпустить две стрелы, разжигающая любовь попала в Клио, а убивающая её, досталась Пиерону.

Страдания от неразделённой любви убедили строгую музу никого больше не осуждать за возникающие чувства.

Мельпомена, муза трагедий

Две её дочери обладали волшебными голосами и решили бросить вызов музам, но проиграли и чтобы наказать их за гордыню.

Зевс или Посейдон, тут мнения мифосоздателей расходятся, превратил их в сирен.

Тех самых, что едва не погубили аргонавтов.

Мельпомена поклялась вечно сожалеть об их судьбе и всех тех, кто бросает вызов воле небес.

Она всегда закутана в театральную мантию, а её символ – скорбная маска, которую она держит в правой руке.

В её левой руке – меч, символизирующий кару за дерзость.

Талия, муза комедии, сестра Мельпомены , но никогда не принимала безоговорочной веры сестры в то, что наказание неизбежно, это часто становилось причиной их ссор.

Она всегда изображается с комедийной маской в руках, её голову украшает венок из плюща, отличается весёлым нравом и оптимизмом.

Обе сестры символизируют жизненный опыт и отражают образ мыслей, свойственный жителям древней Греции о том, что весь мир – это театр богов, а люди в нём лишь исполняют предписанные им роли.

Полигимния, муза священных гимнов, веры, нашедшей своё выражение в музыке

Покровительница ораторов, от её благосклонности зависела пламенность их речей и заинтересованность слушателей.

Накануне выступления следовало просить музу о помощи, тогда она снисходила к просящему и внушала ему дар красноречия, способность проникнуть в каждую душу.

Постоянный атрибут Полигимнии – лира.

Эвтерпа — муза поэзии и лирики

Выделялась среди остальных муз особенным, чувственным восприятием поэзии.

Под тихий аккомпанемент арфы Орфея её стихи услаждали слух богов на олимпийском холме.

Считаясь самой прекрасной и женственной из муз, она стала для него, потерявшего Эвридику, спасительницей души.

Атрибутом Эвтерпы служит двойная флейта и венок из живых цветов.

Как правило, изображалась в окружении лесных нимф.

Терпсихора, муза танца , который исполняется в едином ритме с ударами сердца.

Совершенное искусство танца Терпсихоры выражало полную гармонию природного начала, движений человеческого тела и душевных эмоций.

Изображалась муза в простой тунике, с венком из плюща на голове и с лирой в руках.

Эрато, муза любовной и свадебной поэзии

Её песнь о том, что нет силы, способной разлучить любящие сердца.

Поэты-песенники призывали музу вдохновить их на создание новых прекрасных произведений.

Атрибутом Эрато служит лира или тамбурин, её голову украшают чудесные розы как символ вечной любви.

Каллиопа, что на греческом значит «прекрасноголосая» - муза эпической поэзии

Старшая из детей Зевса и Мнемозины и, кроме того, мать Орфея, от неё сын унаследовал тонкое понимание музыки.

Всегда изображалась в позе прекрасной мечтательницы, которая держала в руках восковую дощечку и деревянную палочку – стилос, поэтому появилось известное выражение «писать высоким стилем».

Античный поэт Дионисий Медный назвал поэзию «криком Каллиопы».

Девятая муза астрономии, мудрейшая из дочерей Зевса, Урания держит в своих руках символ небесной сферы – глобус и циркуль, который помогает определять расстояния между небесными телами.

Имя было дано музе в честь бога небес Урана, который существовал ещё до Зевса.

Интересно, что Урания, богиня науки, находится среди муз связанных с разными видами искусств. Почему?

Согласно учению Пифагора о «гармонии небесных сфер», размерные соотношения музыкальных звуков сравнимы с расстояниями между небесными светилами. Не зная одного, невозможно достичь гармонии в другом.

Как богиню наук, Уранию почитают и сегодня. В России даже есть музей Урании.

Музы символизировали собой скрытые достоинства человеческой натуры и способствовали их проявлению.

Согласно представлениям древних греков, музы обладали удивительным даром приобщать души людей к великим тайнам Вселенной, воспоминания о которых они затем воплощали в стихах, музыке, научных открытиях.

Покровительствуя всем творческим людям, музы не терпели тщеславия и обмана и жестоко за них наказывали.

У македонского царя Пиэра было 9 дочерей, обладавших прекрасными голосами, которые решили вызвать муз на состязание.

Каллиопа выиграла и была признана победительницей, но пиэриды отказались признавать своё поражение, и пытались устроить потасовку. За это их настигла кара, и они были превращены в сорок.

Вместо чудесного пения, они резкими гортанными криками оглашают весь мир о своей судьбе.

Поэтому рассчитывать на помощь муз и божественного провидения можно только в том случае, если ваши помыслы чисты, а устремления бескорыстны.

Прочитайте интересную статью Гере, Афродите и Афине.

Петр Киле

Мраморные изваяния прекрасных юных женщин, сохранившиеся, хотя и в копиях, с античности, — свидетельство особого почитания муз греками. Они их любили даже больше, чем богов и богинь, которые жили своею жизнью, так сказать, в высшем свете, да не очень праведной, не говоря о всяких бедствиях и смерти, о войнах, затеваемых богом Аресом.

Самое первое, в чем люди осознавали себя, еще с младенческих лет, через радость и горе, — это была песня. Недаром все девять муз связаны с пением и музыкой, различие между ними - это различие жанров, как они исторически сложились, от свадебных, погребальных, религиозных и т.п., с выделением Эвтерпы, Эрато, Каллиопы, Терпсихоры, Полигимнии, затем уж Мельпомены и Талии, когда родился античный театр, наконец, Клио, когда пришло осознание исторического хода времени, и Урании.

Казалось бы, почему греки выделили музу астрономии, а музы архитектуры или ваяния нет? Тут дело в особом восприятии эллинами Космоса как самого совершенного произведения искусства. То, что пелось в душе человека, воспринималось как внушенное богами, то есть музами, что и стали называть вдохновением.

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — начинает Гомер «Илиаду» с обращением к музе, а «Одиссею» — «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который…», будто с ее слов поведет повествование, со слов Каллиопы, музы эпической поэзии. Таким образом, «Илиада» Гомера, на которой воспиталась Эллада, — это как бы подарок Каллиопы эллинам.

Греки выделяли ее, для них она первая из муз, и даже создали миф об ее любовной истории, с рождением у нее сына от смертного (точнее, двух сыновей, двух поэтов, но в памяти людей остался один - Орфей). Эта история воспроизведена в трагедии «Орфей и Эвридика». Песни Орфея были по сути своей священные гимны, но уже не религиозного, а скорее философского содержания. Но любовь его к Эвридике и трагическая судьба сыграли исключительную роль в зарождении лирики и театра.

Мельпомена, Талия и Терпсихора - это музы античного театра, ибо участие Хора на сцене в событиях трагедии или комедии предполагает и пение, и танцы. Пение, особенно в трагедиях Еврипида, приобретает форму и смысл шлягеров с их распространением по всему Средиземноморью, наравне с лирикой, зачинателями которой выступают Сафо и Алкей с острова Лесбос.

Значение музы в жизни и творчестве поэта лучше кого-либо выразил Пушкин. Поначалу в стихотворении по форме и содержанию антологическом, с полным погружением в классическую древность, как это пропел бы Орфей, смутно помня о матери. Пушкин припоминает, вне всякого сомнения, Эвтерпу.

Муза

В младенчестве моем она меня любила

И семиствольную цевницу мне вручила;

Она внимала мне с улыбкой, и слегка

По звонким скважинам пустого тростника

Уже наигрывал я слабыми перстами

И гимны важные, внушенные богами,

И песни мирные фригийских пастухов.

С утра до вечера в немой тени дубов

Прилежно я внимал укорам девы тайной;

И, радуя меня наградою случайной,

Откинув локоны от милого чела,

Сама из рук моих свирель она брала:

Тростник был оживлен божественным дыханьем

И сердце наполнял святым очарованьем.

К теме антологического стихотворения Пушкин возвращается чуть позже, еще на юге, до новой встречи с няней в Михайловском, с расширением содержания, вплоть до русской старины и жизни современной, в полном соответствии с эстетикой Ренессанса, о чем исследователи не догадываются, а поэт, возможно, слегка смутился и оставил стихотворение неоконченным, но скорее как бы…

Наперсница волшебной старины,

Друг вымыслов игривых и печальных,

Тебя я знал во дни моей весны,

Во дни утех и снов первоначальных.

Я ждал тебя; в вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой,

И надо мной сидела шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

Младенчество прошло, как легкий сон.

Ты отрока беспечного любила.

Средь важных муз тебя лишь помнил он,

И ты его тихонько посетила;

Но тот ли был твой образ, твой убор?

Как мило ты, как быстро изменилась!

Каким огнем улыбка оживилась!

Каким огнем блеснул приветный взор!

Покров, клубясь волною непослушной,

Чуть осенял твой стан полувоздушный;

Вся в локонах, обвитая венком,

Прелестницы глава благоухала;

Грудь белая под желтым жемчугом

Румянилась и тихо трепетала…

Воздушный образ музы обретал трепетные черты молодой красавицы, с пробужденьем любви и вдохновенья. Вот почему муз и живописцы стали изображать в виде молодых женщин своего времени, что всегда спорно, хотя и милы бывают. В мраморных изваяниях меньше жизни ощущается, но пластика выражает грацию муз, прелестную тайну классического искусства, тайну любви, красоты и вдохновенья.

Мы можем заглянуть в Павловский парк, где бывал Пушкин, как поселился в Царском Селе отроком, и засматривался, верно, на бронзовые изваяния муз со своими юными друзьями. Попался превосходный пост.

В Павловского парке местность под названием Старая Сильвия распланирована Винченцо Бренной в 1793 году. В центре ее — большая круглая площадка, обсаженная дубами, от которой лучеобразно расходятся двенадцать дорожек-аллей, окаймленных стриженной акацией. Отсюда и название — Двенадцать дорожек. На центральной площадке размещены 12 бронзовых скульптур. В центре — Аполлон бог солнца и покровитель муз.

Статуя отлита Е.Гастеклу в Петербургской Академии художеств по модели, выполненным выдающегося скульптора Федора Гордеева с античного оригинала. На второй фотографии — оригинал — мраморная статуя, находящая в музее Ватикана, — найден в начале 16-го в окрестностях Капо д Анцио. Является римской копией несохранившейся греческой бронзовой статуи 4 в. до н.э. приписываемой Леохару. Первоначально эта парковая отливка находилась в Колоннаде Аполлона, в 1817 году была перенесена на это место.

Если рассматривать скульптуру начиная с главной аллеи, идущей от Каменных ворот, то статуи расположены в следующем порядке (считая слева по часовой стрелке):

Это Эвтерпа — муза лирической поэзии и музыки. Вот с этой скульптурой связана настоящая загадка. По всем книгам, написанным о Павловске, она атрибутируется однозначно — Эвтерпа. А на подножии выгравировано: Клио. Следственно — на Клио — Эвтерпа. И в руке нашей павловской Эвтерпы нет свирели, с которой она всегда изображается. На второй фотографии — оригинал, находящийся в музее Ватикана, — является римской копией несохранившейся эллинистической статуи.

Трагическая маска, вакхический венок — отличительные признаки Мельпомены, музы трагедии. Оригинал — мраморная статуя, находящаяся в музее Ватикана — найден в числе семи статуй муз в 1774 году в так называемой вилле Кассия близ Тиволи.

Комическая маска, венок из плюща, пастуший посох, тимпанон (род гуслей) — обычные атрибуты Талии, музы комедии и буколической поэзии. Оригинал находится в Ватикане, найден в числе семи муз в 1774 году.

Терпсихора — муза танцев, она увенчана лаврами и ударяет по струнам большой лиры вроде арфы, оживляя и вдохновляя этими звуками танцующих. Оригинал находится в Ватикане, найден в числе семи муз в 1774 году.

Эрато — муза любовной поэзии и мимики, она держит в руках легкую, небольшую лиру; очень часто с ней рядом изоброжали Эрота (Амура). Оригинал находится в Ватикане, найден в числе семи муз в 1774 году.

Полигимния — муза гимнов и пантомимы. Оригинал — мраморная статуя, находящаяся в музее Ватикана. Найдена в числе семи муз в 1774 году. Является римской копией несохранившейся эллинистической статуи 3 века до н.э.

Каллиопа, муза эпоса, в мечтательной позе держит в руках навощенные дощечки и острую палочку (stylos). Оригинал — в музее Ватикана, найден в числе семи муз в 1774 году.

Клио, муза истории, изображалась со свертком пергамента в руке. На подножии павловской статуи ошибочно выгравировано: Эвтерпа. Оригинал — в музее Ватикана, найден в числе семи муз в 1774 году.

Урания — муза астрономии, в руках — палка-радиус, который употреблялся древними астрологами для указывания звезд. Оригинал находится в музее Ватикана.

Все скульптуры отлиты по моделям Гордеева, и почти все из них до 1798 года украшали пандус Екатерининского дворца в Царском Селе. После смерти своей матушки Павел первый приказал статуи отправить в Павловск, с этого времени и по сей день мы любуемся ими на Двенадцати дорожках. Во время войны они были закопаны глубоко в землю тут же рядом, фашисты их искали, но не нашли. Когда после войны их раскапывали, то в первый момент — не нашли, испугались — настолько глубоко под своей тяжестью они ушли в землю.

По сумрачной Философской дорожке от Тройной липовой аллеи мы идем, предаваясь грустным мыслям. Вдруг — нас встречаает Аполлон в окружении муз на просторной площадке.

При подготовке этого поста использованы следующие материалы:

Павловск: дворец и парк. /Сост. альбома А.Кучумов. — Ленинград.:Издательство «Аврора»,1976. Также фотографии из музеев — Sergey Sosnovskiy.

Конечно, фотографии из парка — свежие.

Сохранившиеся до наших дней описания муз весьма противоречивы, однако большинство сходятся в одном: все музы являлись дочерьми Зевса и богини памяти Мнемосины. Они жили на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ – источник божественного вдохновения. На земле в честь каждой из них были установлены храмы, именуемые мусейонами. Именно от произошло слово «музей».

Функции и атрибуты муз

Старшей из муз была Каллиопа – муза эпической поэзии. Ее сыном считается легендарный певец и музыкант Орфей. В знак главенства над другими музами Каллиопа носила золотую корону. Обычно ее изображали с дощечкой, покрытой воском, и стилосом (бронзовым стержнем для нанесения текста) в руках.Клио – муза истории, чьими атрибутами были свиток пергамента или скрижаль.

Покровительницами театрального искусства являлись муза трагедии Мельпомена и Талия. Обеих изображали с венком плюща на голове и с маской: у Мельпомены она была трагической, у Талии – комической. Кстати, Мельпомена была матерью опасных и обольстительных сирен, которые унаследовали ее божественно прекрасный голос.

Полигимния – муза торжественных гимнов. Древние греки считали ее создательницей столь любимой ими лиры. Как правило, Полигимния изображается со в руках.

Терпсихора считалась музой танца. Ее изображали с неизменной улыбкой на устах, иногда – танцующей, но чаще сидящей и играющей на лире.

Урания – муза астрономии, держащая в руках небесный глобус и циркуль. По некоторым версиям, Урания считается матерью Гименея.

И, наконец, две поэтические музы: Эвтерпа – муза лирической поэзии и музыки – и Эрато – муза любовной поэзии. Обязательным атрибутом Эвтерпы была или лира, а Эрато – кифара.

Упоминания о музах в литературе

Впервые о музах упоминали Гомер и Гесиод. При этом девять муз появились далеко не сразу. У Гомера сказано то об одной, то о нескольких музах, но ни одна из них не названа по имени. Позднее в различных источниках говорилось о трех музах, которых нередко путали с харитами, считавшимися богинями плодородия, а затем - красоты и радости. Постепенно количество муз выросло до девяти, получили известность и их имена.Классическим о музах стала «Теогония» Гесиода. В ней они описывались как прекрасные девы, чудесными голосами воспевавшие героические деяния Зевса. Сам же Гесиод благодарил муз за «дар песнопения», которым они его наделили.

Спутницами Аполлона музы становятся в поэме Гомера «Илиада». Помимо Аполлона, музы считались также спутницами Диониса. Недаром греки видели в искусстве два начала: гармоничное – аполлоновское – и стихийное – дионисийское.

Влияние муз на жизнь человека

По представлениям древних греков, музы сопутствовали во все наиболее важные моменты его жизни: рождение , любовь и брак, занятие творчеством, выбор жизненного пути.Начиная с архаического периода, изображения девяти муз можно было увидеть на саркофагах. Древние греки считали, что музы сопровождают души на небесный остров счастья.

Представляя все известные грекам науки и искусства, музы символизировали творческие силы человека, которые должны были пробудиться на протяжении его жизни и подарить миру красоту и гармонию.